丹沢大山

関東平野を見守るようにそびえる大山(おおやま)。

標高1,252メートルのこの山は、神奈川県の伊勢原・秦野・厚木にまたがり、都心からもその姿を望むことができます。

江戸時代には「大山詣り」として庶民の信仰を集め、現代では登山客でもにぎわっています。

神奈川の多彩な山々の中で、大山はなぜこれほどまでに愛されてきたのでしょうか?

本記事では、「人々に最も面している山」 という視点から、大山の信仰と登山の魅力を紐解いていきます。

神奈川県の山々:多彩な表情を持つ西部の山地

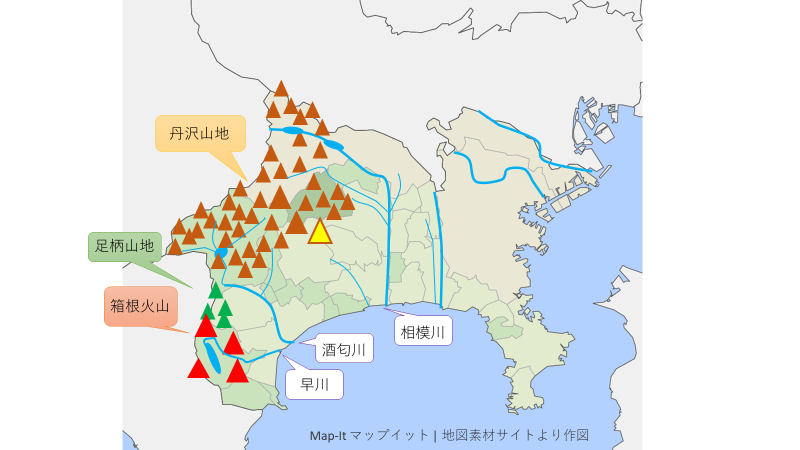

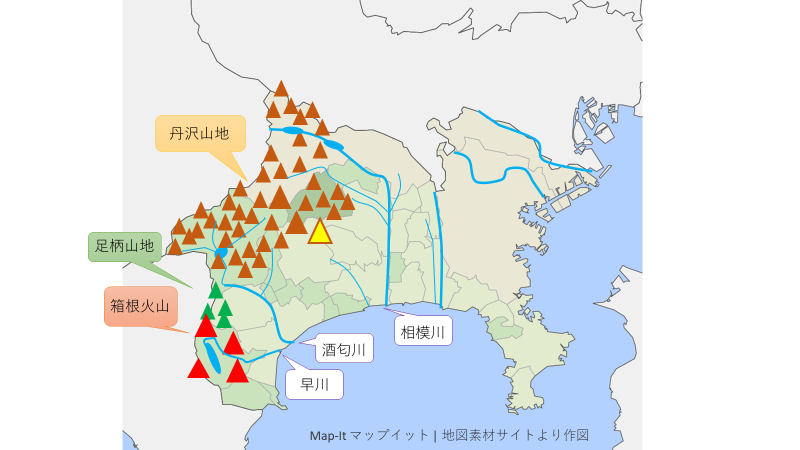

神奈川県の地図を眺めると、東部は平野が広がり、そして西部には山々がそびえているのがわかります。

この平野と山地を分けるように流れているのが、相模川 です。

東京方面から訪れると、相模川を越えるまでは都会的な街並みが続きます。しかし、川を渡ってさらに西へ進むと、視界に山々が現れ始め、神奈川県の風景は一変します。

1.丹沢山地:関東平野に最も近い迫力のある山々

都心からきて最初に目に飛び込んでくるのが、丹沢山地 です。

関東平野南部から望むと、その雄大な山並みの東南端に大山がそびえ、ひときわ目を引きます。

丹沢山地は、もともと海底火山として誕生し、大陸プレートの衝突によって地表へと押し上げられた山々です。そのため、海底で堆積した地層が侵食されやすく、切り立った険しい地形が特徴的です。

山の斜面には土がむき出しになっている場所も多く、時折、アンモナイトなどの海の生物の化石が発見されることもあります。

2.足柄山地:緑豊かな、たおやかな山並み

丹沢山地の南西に位置するのが、足柄山地 です。

丹沢山地と連続して見えますが、酒匂川(さかわがわ) を境に地質が異なり、丹沢ほど険しくはなく、なだらかな山並みが特徴的です。そのため、山肌の緑が美しくどこか穏やかな印象を与えます。

この地域は、昔話「金太郎」の舞台としても知られています。

伝説では、金太郎が「熊にまたがりお馬の稽古」※1をしたのも、この山々のどこかだと言われています。

3.箱根火山:今も活動を続ける神奈川の西端の山々

さらに南へ進むと、箱根火山が広がります。

箱根火山は単独の山ではなく、火山活動によって形成された複数の山々です。

険しい外輪山が連なり、中心には火口原が広がり、その中には芦ノ湖(あしのこ) や温泉地が点在しています。

丹沢・大山から始まり、多彩な山々が展開する神奈川県西部。

そして、この地を訪れた旅人を最後に見送るのが、今も噴煙を上げる箱根の活火山です。

大山:丹沢の恵みを届ける「表窓」

このように、神奈川県西部には連続して多彩な山々が広がっています。

その中で、旅人を真っ先に迎え入れてくれる位置にあるのが、大山です。

もう一度地図を見てみましょう。

この図で黄色く示されているのが大山です。

大山は丹沢山塊の最前面に位置し、県西部の山々の先頭に立つ存在でもあります。

このために、相模平野のどこからでもその姿を望むことができ、昔から広い範囲にわたって人々の心を引きつけてきました。

現代では都心からアクセスしやすく、ケーブルカーを使えば山の中腹まで気軽に訪れることができるため、観光地や登山スポットとしても人気を集めています。

でも、大山が特別な存在とされるのは、ただ目立つからではありません。

丹沢山塊全体から流れ出る水の恵みは、山のすそ野を伝い、やがて平野を潤します。

その豊かな水の流れが、大山周辺の谷を抜け、平野へと広がっていくことから、大山はまるで丹沢全体の恵みをもたらす「表窓」 のような存在として人々に意識されてきました。

水は古来より、五穀豊穣の象徴です。

相模川流域の平野では、農耕文化が栄え、その中心には寒川神社が鎮座しています。

寒川神社は、相模国の一宮として古くから信仰を集め、農作物の実りや天候を司る神として崇められてきました。それは繁栄の象徴です。

その寒川の地を潤す水の源のひとつが、大山を通じてもたらされる丹沢の恵みなのです。

山から湧き出る水は川となり、田畑を潤し、湘南までの一帯に繁栄をもたらしました。

こうして大山は、単なる一つの山ではなく、山々の奥から流れ出る大いなる恵みを、あまねく人々へ届ける窓口を担う顔となったのです。

大山信仰①:知名度を全国規模に押し上げた仏教の力

丹沢からの水の恵みは、この相模の国を潤していました。

ですが、なぜこの地域を越えて、大山の信仰が全国的に有名になったのでしょうか。

もともと雨乞いの祈願の場であった大山は、全体が神の依り代とされ、山頂には磐座(いわくら…神が宿る霊石)があり、信仰されていました。

ここに、奈良時代の755年、東大寺の僧によって大山寺が建立されました。この際、山の霊力を象徴する存在として不動明王(大山不動尊)が本尊とされ、そこから仏教の修験道(山岳修行)の場として注目され始めました。

簡単に言うと、この時、もともと大山にあった神の霊力が仏教にやんわりと重ねられたのです。これを機に大山の知名度は上がり始めます。

平安時代には不動明王信仰が広まり、大山は「厄除けの霊山」として京の都にも知られるようになります。

やがて、大山寺の本尊である 「大山不動尊」 は、戦国時代以降「勝負の神」として武士の信仰を集めるようになります。

徳川家康は敵対した北条方についた大山に改革の手を入れつつも、やはり篤く信仰したので、これがのちの幕府の庇護へとつながりました。

時の権力者の政治にからみ、修験道の行者や修行僧たちが下山を命じられることも幾度かありました。

でも彼らが各地を巡り、それぞれが大山のご利益を説いたりすることで、大山の知名度は関東を越えて全国に広がっていきました。

江戸時代になると、幕府が大山信仰を後押しし、「大山詣で」は一気に加速します。

春日局が大山を一度ならず訪れたという記録もあります。

江戸時代中期には、年間約20万人もの参拝者が大山を訪れたとされます。

これは当時の江戸の人口の5人に1人が生涯に一度は大山詣でを行ったことを意味します。

この人気の高さは、当時の交通手段や情報伝達の限られた状況を考慮すると、特筆すべきものがあります。

雨や天候に関するご利益は、農業以外のあらゆる職業の人、例えば商業や漁業関係者にとってもありがたいことでした。

商人たちは「商売繁盛」「家内安全」のご利益を求めて参詣し、「大山講」と呼ばれる信者集団を形成しました。彼らは大山詣でを盛り上げ、旅の一大イベントとして定着させていったのです。

こうして大山は、仏教と権力者の力、それに庶民の文化が合わさって、単なる雨乞いの山ではなく、「仏教修業・戦勝祈願・家内安全・商売繁盛」 など、じつに多くの願いを受け止める巡礼地として全国的に確立されました。

大山の信仰②:古来より変わらぬ八百万の神

大山を全国規模の霊場に押し上げたのは、仏教や時の権力、庶民文化でした。

しかしそれよりもはるか昔、この山には、まだ漢字もない時代から神が鎮まっていました。

それを示すのが、「阿夫利(あふり)」という言葉です。

この言葉は、漢字の意味よりも、「音」に込められた古い感覚が重要です。

「あふり」とは、「天振り(あめふり)」とも「雨降り(あめふり)」とも解釈できる音であり、いずれも天の恵みが顕れるというニュアンスを持ちます。

大山の山頂に鎮座する大山阿夫利神社(おおやま あふり じんじゃ)は、その起源を神話時代にさかのぼるとも言われ、2000年以上の歴史を持つと伝えられています。

文字もない神話時代に起源をもつということは、阿夫利神社の創建は美しい山霧の中にかすんでいて定かではないという事です。

でもそれゆえ、漢字が伝来する以前の、日本古来の祈りを残しているといえます。

大山阿夫利神社の主祭神は大山祇大神(おおやまづみの おおかみ)、あわせて大雷神(おおいかずちの かみ)、高龗神(たかおかみの かみ)も祀られています。

それぞれ「山・水・雷などの神」として知られ、頂上本社には特に主祭神の神霊が宿るとされる霊石、「石尊大権現(せきそんだいごんげん)」が祀られています。

この大権現とは神道用語ではなく仏教用語で、神仏習合のなごりの言葉です。

時代が下り、奈良時代に先ほどご紹介した大山寺が建立されると、大山は仏教的な霊場として全国規模で発展していきました。

時を経て仏教と神道はすっかり融合します。

阿夫利の神は、仏教の不動明王と重なる形で信仰を集め、大山詣でに訪れる人々の祈りを受け止める存在となったのです。

形式だったことを定着させたのは仏教であったので、「権現」の名前はそのまま残っていますが、「あふり」信仰の対象は、山の恵みをもたらす日本古来の神であり続けました。

人工的な建築や系統だった記録を重視せず、新しいものを受け入れながら、長い間「あ(め)ふり」という「音」とともに、「権現」「明王」「大山祇大神」を敬ってきた経緯は、実に日本らしい信仰の在り方と言えそうです。

かつて一つだった信仰と、大山に刻まれた歴史

明治時代、日本全国の神社では「神仏分離令」によって、長く一つとして続いてきた神道と仏教が引き離されました。

これは、相模の国では寒川神社でも箱根神社でもあったことです。

大山も例外ではなく、阿夫利神社と大山寺の分離が進められ、修験道は禁止、仏教施設は縮小されました。

「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」という言葉が示す通り、多くの僧侶や修験者たちは山を追われ、一部はこの先で紹介する山間の「隠れ里」へ逃れたとも伝えられています。この里へは、徳川家康の改革時にも多くの修験者が下山し、新たな生活の場として移り住んだ経緯があります。

日本の古代信仰は、八百万の神々を祀るもので、新しい神を受け入れることに対して、世界に類を見ないほど柔軟です。

一方で、仏教もまた排他的な面が少なく、土地の風習と巧みに融合していく性質を持っていました。加えて、中国伝来の仏教は教えを体系化し、建物を整え、信仰の場を明確にすることに長けていました。

この二つが大山で出会ったとき、対立することなく、もともと日本人の心にあった「あふり」への信仰と、仏教の教えは穏やかに結びついていきました。

おだやかに融合しながら築かれた大山の信仰は、時代の流れとともに形が分離してなお、人々の心に息づき続けています。

今、この山は、かつての開かれた巡礼の道そのままに、多くの登山者や観光客を分け隔てなく迎え入れています。

神と仏が織りなした歴史を刻むこの山は、今日もまた、新たな訪問者たちを受け入れながら、その姿を変えずにそびえ続けているのです。

大山の魅力:登山

丹沢山地の最前面にあり、神奈川西部の山岳地帯の先陣をきってそびえる大山は、遠くからでもその姿を望むことができる、親しみ深い山です。

都心からの交通も、更には箱根からの交通もよく、大山寺、大山阿夫利神社下社までの参道はよく整備されていて、ケーブルカーを使えば体力に関係なく訪れることができます。

訪れれば、瑞々しくも澄んだ空気が、肺の中まで沁み通っていきます。

ここからは大山登山の魅力について、伊勢原(いせはら)と秦野(はだの)、有名な二つのルートからご紹介しましょう。

大山登山:伊勢原から登る、信仰と賑わいの道

神奈川県のほぼ中央に位置する伊勢原市は、平野と山が調和する、自然と文化が息づく町です。

江戸時代には、大山詣での玄関口として栄え、宿場町や門前町として多くの旅人を迎えてきました。 その名残は今も色濃く残り、大山への登山者や参拝者を優しく迎えてくれます。

伊勢原からの登山ルートは、大山詣での歴史を感じながら登ることができる、まさに「王道のルート」です。

大山ケーブル駅までの参道

伊勢原駅を出ると、すぐに 「大山登山・大山阿夫利神社」 の案内看板が目に入り、その先には鳥居が見えます。

でもそこをくぐって歩いて大山に向かうのは遠すぎますから、バスでふもとまで移動します。バスなら25分くらいです。

参道を歩けば、大山こまや豆腐料理などの名物をあつかう土産物屋が立ちならび、旅の気分を盛り上げてくれます。

ケーブルカーを使えば、大山寺や大山阿夫利神社下社(標高約700m)まで、少々の階段はありますが比較的気軽に登拝できます。

下社から本格登山へ

阿夫利神社下社から山頂へ向かう道は、しっかりとした登山装備が必要な本格ルートへと変わります。

急な坂や石段が続きますから、足元に気をつけながら、ゆっくりとしたペースで登ることが大切です。

山頂に近づくにつれて、木々の間から関東平野の広がりが見え始め、晴れた日には江ノ島や房総半島まで望める絶景が広がります。

伊勢原ルートは、歴史と信仰、登山の楽しさをすべて味わえるルートです。

ふもとの賑わいから、徐々に山の静けさへと包まれていく過程もまた、この登山の魅力のひとつでしょう。

登山の準備を整え、大山の豊かな自然と、長い歴史の息吹を感じながら、一歩ずつ歩みを進めてみてください。

大山登山:山々に抱かれた隠れ里、秦野から登る

もう一つのルートは、秦野市からの登山道です。

秦野は、周囲を山々に囲まれた盆地の町。

ここを訪れるには、トンネルを抜けたり、あるいは川が切り開いた道筋をたどり、または山の間を縫うように進まなければなりません。 そのため、かつてこの町は旅人が頻繁に行き交う「王道ルート」とはなりませんでした。

しかし、その地形こそが、秦野の独特な歴史を形づくってきました。

秦野は、伊勢原のように国府まで平野がつなぐ開けた町ではなく、時代の変遷の中で、人々の「隠れ里」となってきた歴史を持っています。

それでも、相模平野に劣らぬ豊かな清水に恵まれ、山とともに生きる文化が根付いた土地でもありました。

伊勢原ほどの門前町はありませんが、こちらにも伝統的な大山参道があります。

現在では、交通網の発達によって、秦野は大山登山だけでなく、丹沢最高峰の蛭ヶ岳(ひるがたけ)を目指す登山客にも人気の町となっています。

お土産

伊勢原は参道に様々なお店が軒を連ねていますから、そぞろ歩いて、大山豆腐をはじめ何かおいしいもの、面白いものを探すのが醍醐味です。

秦野では駅の名産センターをのぞくか、時間があれば少し川沿いに足をのばして、豆峰商店の素朴な豆菓子を求めに回られてはいかがでしょうか。

大山・アクセスとご案内

伊勢原駅まで、都心からは小田急線に乗って約60分、特急ロマンスカーなら更に短時間で着きます。現地では駅や登山口などに登山者カードがありますから、かならず記入しましょう。

伊勢原駅からは、神奈川中央交通バスで大山ケーブル駅まで約25分です。

バスを降りた後、ケーブルカーを利用して大山寺や阿夫利神社下社へ向かうことができます。

新緑、紅葉に加え、季節によっては夜間のライトアップも楽しめます。

下社を参拝した後は急な山道が続きますので、万全の準備をして臨んでください。

丹沢の山々では転倒、滑落、体力不足、病気、道迷いなどで毎年多くの遭難者が出ています。「近い山」「初心者向きの山」という言葉に安心せず、十分な装備と計画を持って登山を楽しみましょう。

また、丹沢近郊では野生の動物はもちろん、季節や天候、ルートによっては相当数のヒルに遭遇することがあります。熊よけの鈴や塩を携行するなどの対策をしてお出かけください。

丹沢大山、まとめ

神奈川西部の山々の最前線に立ち、はるか海上を行く船や遠い平野の向こうへと「遊びにおいで」と呼びかける大山。

その姿は、都心から訪れる人々を最初に迎える「門」のようでもあります。

この山が古くから「雨降りのご利益」をもたらす霊山として、人々の信仰を集めてきた歴史は、神と仏が調和し一体となって織りなしてきたものです。

大山阿夫利神社の神と、雨降山 大山寺(あぶりさん おおやまでら)の不動明王は、今日も変わらず同じ参道の先で、訪れる人々を分け隔てることなく迎えています。

いつも丹沢の山々を遠くから眺めていた皆さん、

次の休日は、ケーブルカーに乗って大山を訪れてみませんか?

そしてこの「門」を出たきり、しばらく目にしていない神奈川県民の皆さん、

たまには帰郷し、その雄大な姿を見上げてみませんか?

参考資料

※1「きんたろう」作詞:石原和三郎,作曲:田村虎蔵

関連記事

寒川神社で人生が変わる:八方除(はっぽうよけ)と豊かな歴史の物語

※記事の内容については、歴史的な資料や伝承をもとにまとめていますが、必ずしも学術的な根拠に基づいたものではありません。また、信仰や歴史の解釈には個人的な視点も含まれており、表現には至らない部分があります。人によっては異なる受け止め方をされるかもしれません。当ブログはあらゆる信仰や生き方を尊重し、すべての方の心に寄り添うことを大切にしています。どなたも軽んじたり排除したりする意図はありません。