仏説ある派?ない派?──般若心経「仏説問題」を宗派別にゆるっと解説!

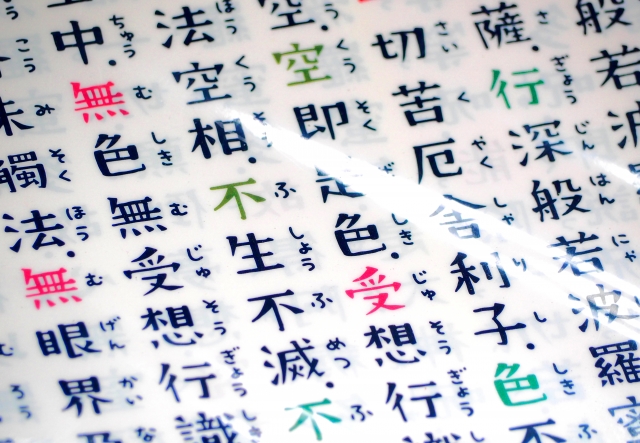

写経をしているとふと目に入る、般若心経のタイトル。

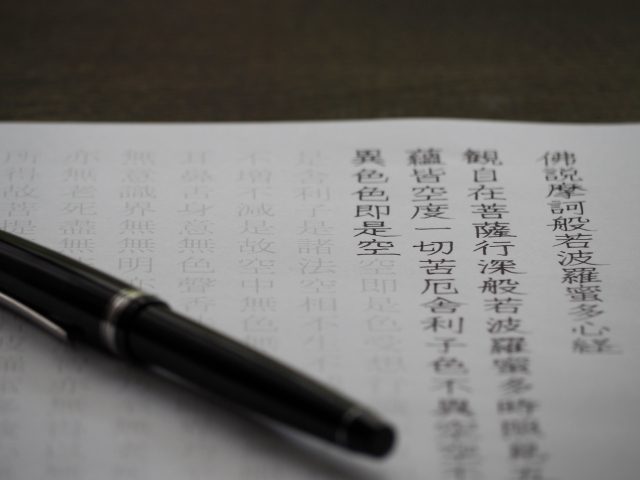

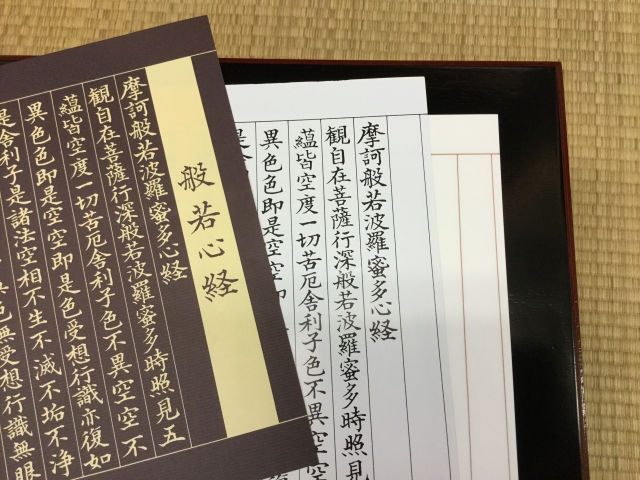

「仏説摩訶般若波羅蜜多心経」と書かれていたり、

「摩訶般若波羅蜜多心経」と書かれていたり。

…あれ?

出だしが違わない?

「仏説」って、あるの?ないの? どっちが正しいの??

せっかく心をしずめて写経しようと思ったのに、これではしょっぱなから心に迷いが出てしまう。

実はこれ、“ある派”と“ない派”に分かれる、ちょっとした文化の違いなんです。

というわけで今回は、宗派別「仏説あるなし事情」を、ゆる〜くご紹介。

各宗派の方に架空のインタビューをした形式で解説いたします。

まず最初に、仏説とはどういう意味か確認

「仏説」は「仏さまがおっしゃるには」とか、「仏様の教えによれば」というような意味です。

般若心経の最初につけることで、「ここに述べることは仏さまの教えである」と前置きをしていることになります。

ところがですよ。

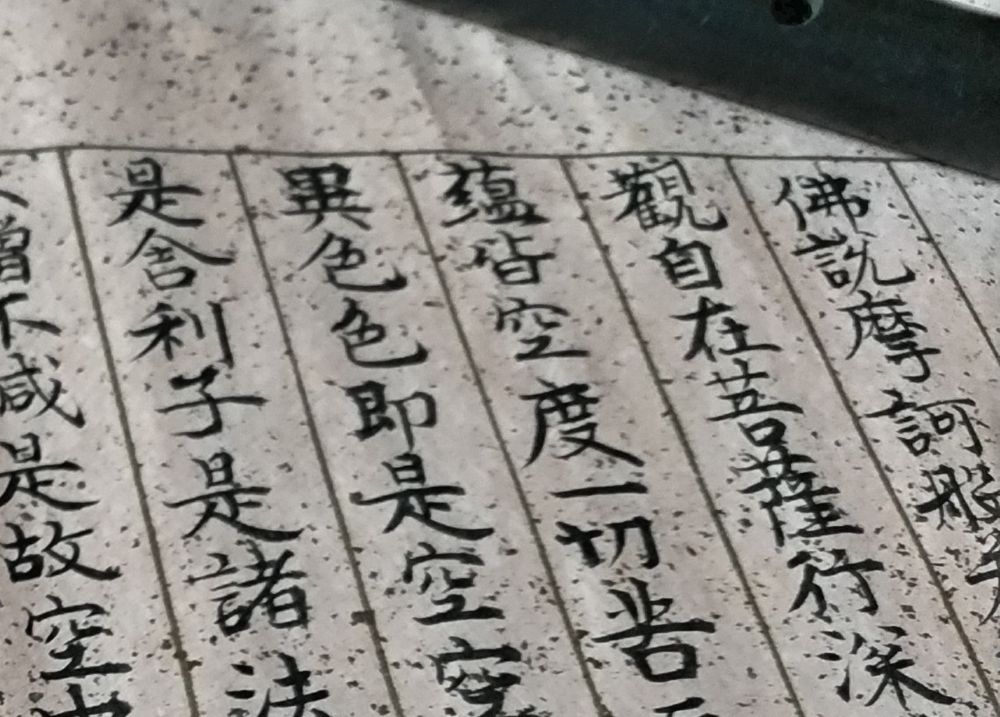

般若心経というのは、その内容をざっと見てみると、観世音菩薩様が舎利子という人に語りかけている形式をとっているお経です。

仏さまと観音様は別人です。

般若心経の語り手は仏さまではなく観音様なのに、ここにわざわざ「仏説」とくっつけると、「仏さまが言っています。観音様が言いました」となり、「え、どっち?」となるわけです。

それで、各宗派で意見がわかれることがあり、その結果世の中には「仏説摩訶般若波羅蜜多心経」があったり、「摩訶般若波羅蜜多心経」があったりするのです。

もちろん同じお経ですよ。

ただ「仏説」がついていたり、ついていなかったりするだけです。

では次に、各宗派が仏説についてどのように考えているか見てみましょう。

あなたの宗派は「仏説」あり?なし?各宗派に聞きました

1.「どっちでも大丈夫♪だって阿弥陀様だから!!」

お答えくださったのは…超絶のんびり浄土系(浄土宗・浄土真宗)の方々

「なにしろうちでは阿弥陀様がメインなので。そりゃもちろん般若心経もいいお経ですけどね。仏説がついてても、ついてなくても、どっちでもいいですよ〜」

浄土系は、とにかくおおらかでのんびり系の筆頭。

心のよりどころは阿弥陀様とのご縁なので、般若心経は補助的な扱いとなり、「仏説」の有無にはこだわりません。

お寺によって読誦(どくじゅ・どくしょう:読んで唱えること)される場合もあれば、まったく触れないことも。

「般若心経に仏説がついているかどうか」は、正直重要じゃないようです。

2.「法華経こそが全てなり」

お答えくださったのは…こだわるこだわる日蓮系(日蓮宗)の方々

「般若心経?え?お経といえば『妙法蓮華経』でしょう!」

「仏説があるかないか…いや、そもそも般若心経、使いませんから」※1

日蓮宗では、おなじ仏教でも法華経こそが至上という教え。

そのこだわりが素敵な宗派でもあります。

「仏説ある・なし」以前に、般若心経はあまり唱えられないうえに、写経も読誦もさほど行われないのが特徴となっています。

3.「仏説こそ格式!荘厳あってこそのお経ですよ?」

お答えくださったのは…まじめな儀式マスター密教系(天台宗・真言宗)の方々

「仏説ってついてると、ありがたみが段違いでしょう」

「正式な儀式には、きちんと“仏説”付きでお願いします」

伝統と格式を大事にする密教系は、写経でも法要でも「仏説」があることで、経典としての荘厳さと正統性が増すと考えるようです。

寺院での掲示や市販の写経セットには「仏説」がつかないものが多いのですが、「仏説あり」を見かければ、この系統の可能性が高いです。

4.「仏説?いらんいらん!飾りはいらん!」

お答えくださったのは…そぎ落としの美学、禅宗系(曹洞宗・臨済宗)の方々

「般若心経は観自在菩薩が説いてるんだから“仏説”なわけあるかいな」

「Don’t think, just sit. 雑念は捨てなさい」

シンプル&実践命の禅宗系では、お経の肩書きより「今、ここ」に集中するのを第一とします。

般若心経は観世音菩薩が説いている形式であること、サンスクリット語の方は「仏説」などがついていない事を重視し、「仏説」などを後付けの余計な装飾語とみなします。

特に曹洞宗では「仏説」なしが基本、臨済宗でもつけないケースが多いようです。

仏説ありなしのまとめ:結局どっちを使えばいいの?

般若心経の冒頭に「仏説」をつけるかどうか、たしかに宗派によって使い分けがありますが、「絶対にこうでなければならない」という決まりはありません。

お寺や宗派の伝統に沿うことは一つの選択肢で、個人の写経や読誦においては、かなり自由に選んで構わないものといえます。仏説をつけるかつけないか、そんなに気にする必要はないということです。

少し専門的な話になりますが、実は、「仏説(ぶっせつ)」や「摩訶(まか)=偉大な」という言葉は、サンスクリット語の般若心経(プラジュニャーパーラミター・フリダヤ)には入っていません。

じゃあ、どうして日本の般若心経にはついているの?と思いますよね。

それは、般若心経が時代や国を越えて、いろいろな人によって伝えられ、訳されてきたからです。

インドの長いお経(『大品般若経:だいぼん はんにゃきょう』など)の中から、大事な部分だけを中国で短くまとめてできたのが、今の般若心経の元になったとも言われています。つまり、般若心経は中国で編成されたという説があるのです。

そのときに、異国の教えを分かり易くするために、「仏様の説いたお経です」という意味の「仏説」や、「すごく偉大な教えです」という意味の「摩訶」を、お経に敬意をこめて加えたのだということです。

現代の解釈では、「仏説」や「摩訶」は、付けても間違いではないし、なくても間違いではない。文化や時代によって付けたり外したりされてきた言葉ということになります。

このような言葉は他にもいくつかあります。

「一切」などもそうで、こっちの般若心経にはこの言葉があるのに、こっちにはないんだ、ということが起こっているわけです。

般若心経が多くの人から人へ伝えられ、時を越えてたいへん長い旅をしてきたからこそ、これらの違いが生まれたのでしょう。

写経で最初に「仏説」の文字を見た時、あるいはお手本に「仏説」の文字が付いていなかった時、その違いに気づき、この短いお経が私たちの手元まで遥かな旅をしてきた事へと思いを馳せられたら素敵ですね。

※1…例外もあります

参考文献

張本研吾,般若心経はサンスクリットで作られたのか?,印度學佛教學研究,69(3) p.1038-1044,2021

石井公成,『般若心経』をめぐる諸問題――ジャン・ナティエ氏の玄奘創作説を疑う――,印度學佛敎學硏究,64(1), p. 499-492,2015

関連記事

南無阿弥陀仏の意味:あなたの“推し仏”は誰?4つの『南無』を現代語訳!

観音様が舎利子さんに語りかけている、般若心経の内容について知りたい方は→般若心経の訳、簡単に知るために

※当記事は、管理人が自身の調査と個人的な思考を交え、読み物としてお楽しみいただく事を目的に書いております。またこの記事でのインタビューは、完全に架空のものです。学術的な根拠はなく、記事の内容に誤りや不適切な表現が含まれている場合もございますが、その際はご容赦いただけますと幸いです。当ブログはあらゆる信仰や生き方を尊重し、すべての方の心に寄り添うことを大切にしています。各宗派の尊い存在や、どなたの事も軽んじたり排除したりする意図はありません。