写経の第一歩─初心者には“なぞり書き”がおすすめな理由

写経を始めるにあたっては、さまざまな方法があります。

書に心得があれば、自分で一字ずつ写すこともできるでしょうし、寺院で写経体験に参加できるのであれば、それもとても意義深い時間になるでしょう。

けれども、毛筆を扱うのは学生以来という方や、お経や寺院と日頃あまりご縁がない方にとっては、これらの方法は少し敷居が高く感じられるかもしれませんね。

そこで便利なのが、市販の写経セットです。

最近では、インターネットや書店などで手軽に手に入る写経セットが数多くあります。

その内容もさまざまで、お手本を横に置いて自分で見ながら書くタイプ、既に薄く印刷された美しいお手本の上をなぞるタイプ、紙も罫線入りのコピー紙のようなものから本格的な和紙まで、実に多様です。

その中でも、写経をこれから始めたいという初心者の方に、私がもっともおすすめしたいのは、

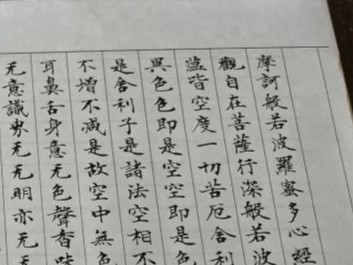

「楷書体のなぞり書きタイプ」です。

この記事では、一度写経してみてわかった、初心者がつまずきやすいポイントと、なぞり書きをおすすめする理由をご紹介します。

写経初心者に立ちはだかる壁

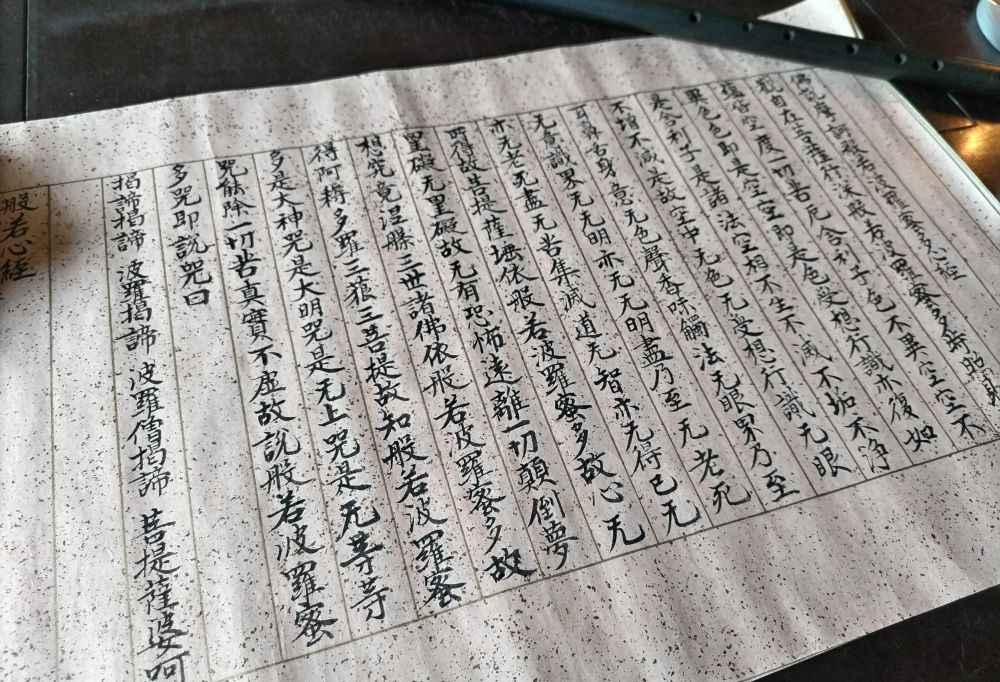

ブログ管理人である私は、実際に初めて写経に挑戦してみました。

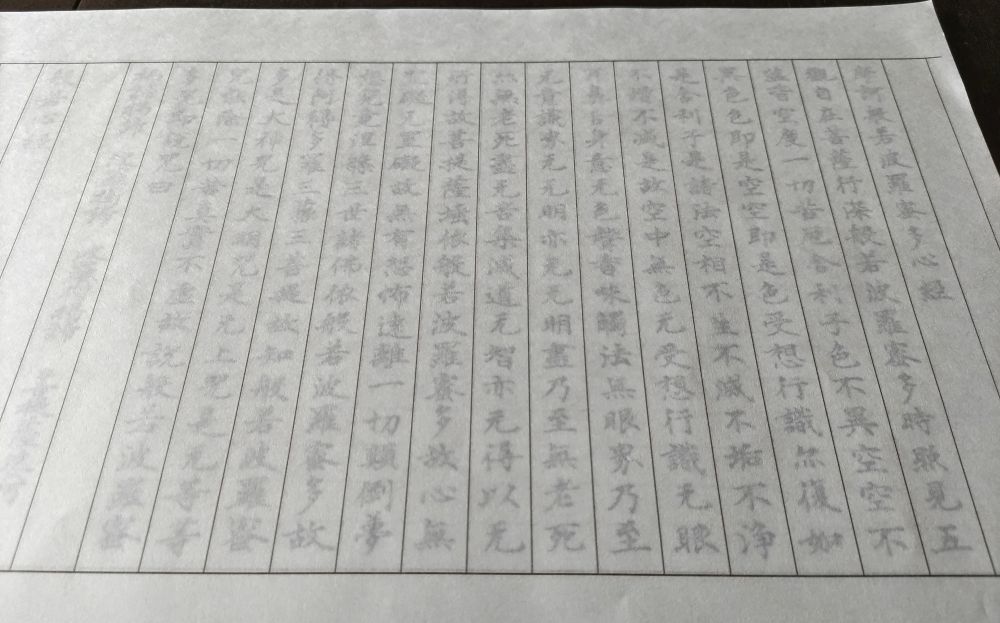

方法は、行書体のお手本の上に自分で半紙を重ね、筆ペンでなぞるというもの。

最初は「これなら簡単」と思っていましたが、やってみると予想以上に難しいことに気づかされました。

難しかった理由は、主に以下の4点です

① お手本が透けづらく、字が見えにくい

半紙は透けやすいとはいえ、トレーシングペーパーのように透けないため、崩し字がぼんやりとしか見えず、写すのが困難でした。

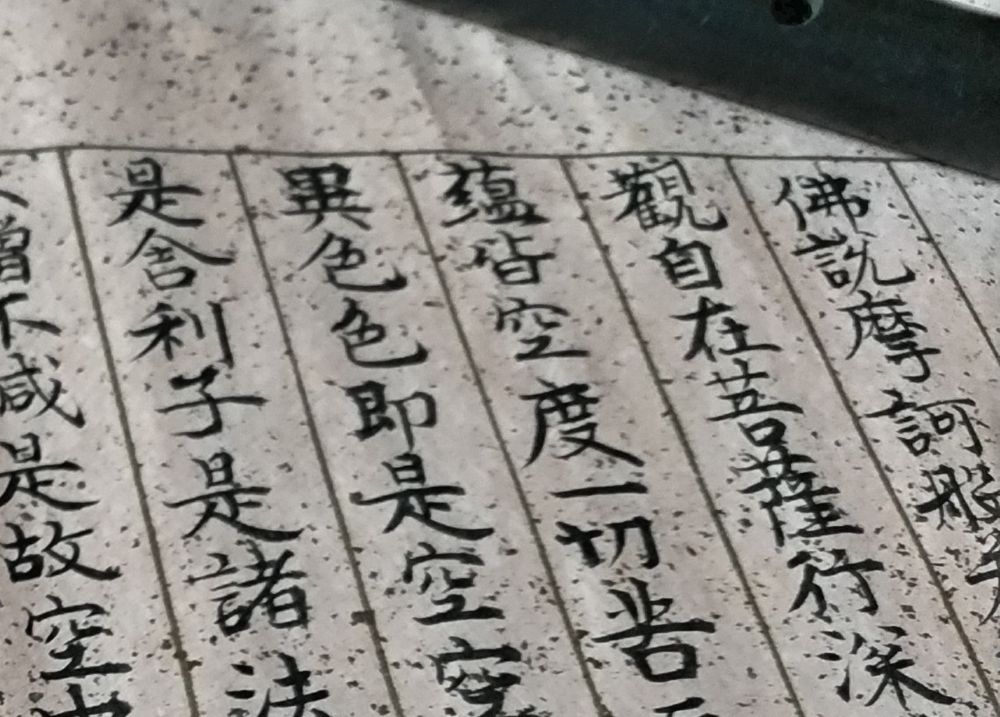

② 読めない字、似て非なる字が混乱を招く

知らない漢字や、同じ字なのに崩し方が異なる箇所があり、「これは正しいのか?」と不安になり、何度も紙をめくって確認することになりました。

学校のテスト向けの字(楷書体)しか知らなかった管理人は、不勉強で知らなかったのですが、毛筆で書く字に正解というのはそもそも無いそうです。

と言って何でもいいはずはなく、一定のライン引きがあるようですが、根本問題として「書」というものを全く理解していないために、薄い達筆のお手本を透かして写すのは難し過ぎました。

③ 集中が続かず、気が散る

確認や迷いが重なることで集中が切れ、筆ペンのインクも途中で乾きがちに。

リズムをつかめず、道具についても「墨ならこうはならないかも」と次々に雑念に捉われてしまいました。

④ 経文の内容が頭に入っていないと集中しようがない

読み方や意味を理解していないと、途中で心が別のことに向いてしまいます。

「あれぇ?はじめに仏説って言葉あったっけ?」「アノクタラってわかってなかったかも…」といった疑問が浮かび、書き進むうちに気がかりが増え、次第に気持ちがそがれていきました。

以上の様に、とにかく迷うことだらけで、いかに自分が「できていない」者なのかを思い知るかたちで、初写経が終了しました。

精神的には、混乱が重なり、書き始める前よりも落ち着かない気分になってしまいました。

かかった時間は45分。

人によっては一文字書くたびに祈りを込めるそうですから、時間を問うのは意味のない事なのかもしれませんが、自分の予想よりも長い時間でした。

この先何枚かを書き続けていくとしたら、一回にかかるのが小一時間というのは、それなりに覚悟が必要です。

初心者には「準備」と「とことんやさしい第一歩」を

この体験から、初心者が写経を気持ちよく始めるためには、以下の準備が不可欠だと感じます。

・経文の音読による予習

・全体の意味の大まかな把握

・仏教用語や難読漢字の、かんたんな下調べ

・特に難しい字の事前攻略

・写経セットなど、無理のない自分に合った道具の選択

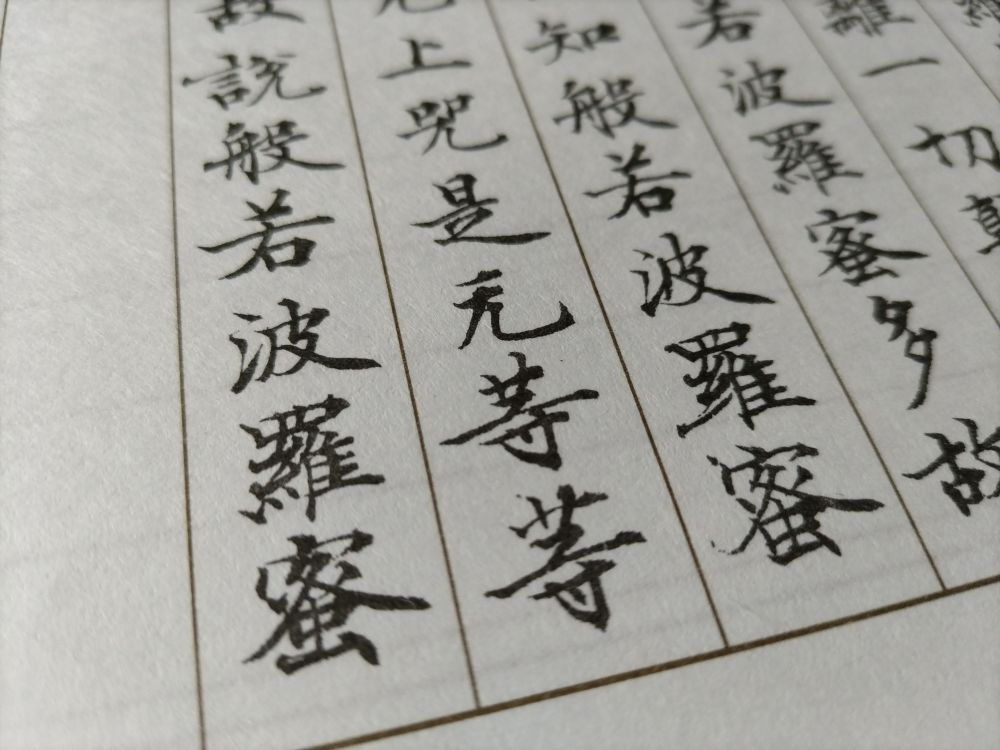

ここで何より皆さんにお勧めしたい道具は、写経セットの中でも「楷書体のなぞり書き」タイプです。

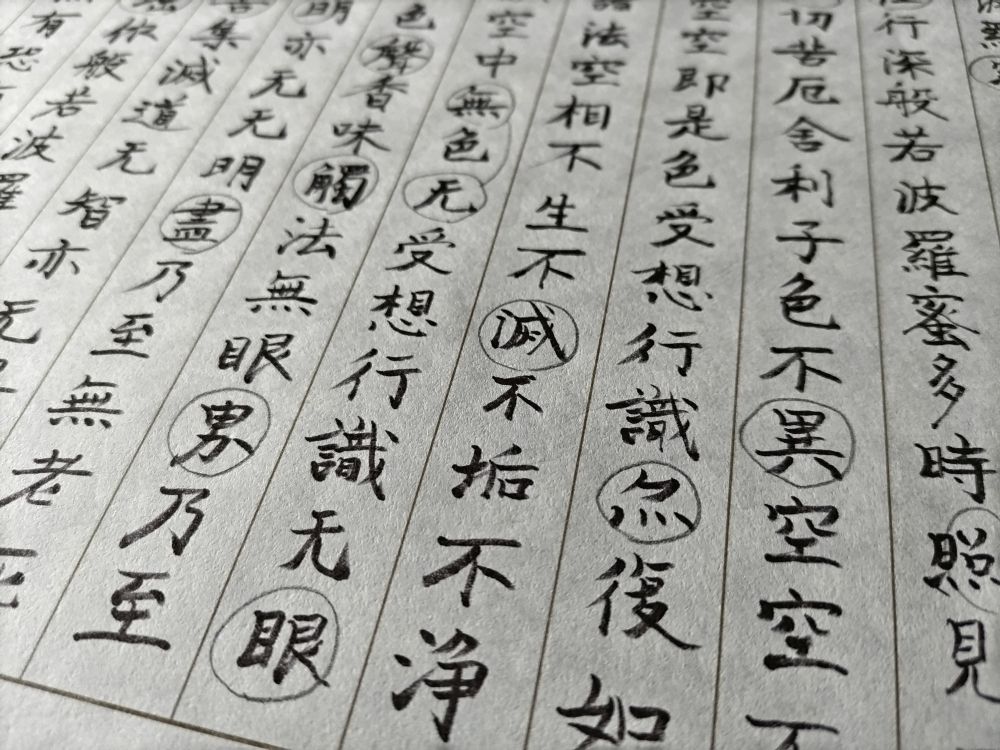

このタイプは、あらかじめ薄く印刷された文字を直接なぞる方式なので、迷いが少なく、視認性も高いため集中が続きます。

毛筆にも筆ペンにこだわらず、最初は鉛筆やボールペンなど書きやすい道具で取り組むのも、気負わず続けられる良い方法だと思われます。

もちろん、回数をかさねるうちに、字も上達するでしょう。

まとめ: “効果”を感じるには、入りやすく続けられる工夫を

写経の効果、それは集中力の向上や心の静まりといった、目には見えにくいけれど自分の内側に変化をもたらすものと言われます。

ですが、その効果を感じられるようになるには、無理のない形でまず始めること、そして続けられることが何より大切です。

「なぞり書きから始める写経」は、そんな第一歩にぴったりの方法。

いくつかの事前の準備と併せれば、管理人のようにまごついてしまう事を、避けさせてくれるはずです。

心静かに一文字一文字と向き合う時間の中で、少しずつ変わっていく自分を感じられるかもしれません。

なぞり書きで、皆さんも、わたしと一緒にここから写経を始めてみませんか?

参考記事

関連記事

難しい字の事前攻略が気になる方は→写経初心者必見!難読漢字を予習してスムーズに始める3ステップ

般若心経の大まかな意味を知りたい方は→般若心経の訳、簡単に知るために

仏説ある派?ない派?──般若心経「仏説問題」を宗派別にゆるっと解説!

※当ブログは、管理人が自身の調査と個人的な思考を交えて書いております。学術的な根拠はなく、記事の内容に誤りや不適切な表現が含まれている場合もございますが、その際はご容赦いただけますと幸いです。当ブログはあらゆる信仰や生き方を尊重し、すべての方の心に寄り添うことを大切にしています。どなたも軽んじたり排除したりする意図はありません。