箱根火山:ちいさな神域の町ー外輪山に守られた大霊場

箱根と言えば皆さんは何を思い浮かべますか?

ロープウェイ

その下にもくもくと蒸気をあげる谷

湖に映える赤い鳥居

それとも子どもたちなら海賊船?

あたたかい温泉、あるいは黒くておいしい卵を思い出す人もいるでしょうし、さわやかな新春の走りを見せてくれる、駅伝ランナーを思い浮かべる人もいるでしょう。

箱根という町は、なんと多くの楽しみを私たちに与えてくれることでしょう。

この記事では、数えきれない楽しみを与えてくれる箱根町が、どのように地域全体で人々を迎え入れてくれているかについて考えます。

箱根町

箱根町は神奈川県の西、豊かな自然と歴史が息づく山間の町です。

「箱根の山は天下の嶮 函谷關も ものならず」※1

この歌にあるように、箱根の切り立った山道は東海道最大の難所として知られ、かつてここを通る旅人たちは「山また山」を越える厳しい旅路を覚悟しなければなりませんでした。

道がけわしい上に、ここにもうけられた関所では幕府による厳しい通行審査が行われ、身分によってはこの取り締まりに「恐怖」を感じる人も多かったのです。

その一方で箱根は、台風や地震の多い日本で、海沿いのルートを避けて安定した陸路を提供してくれていた場所であり、古くから温泉地としてもその名を馳せていました。

旅人たちは峠越えの緊張と疲れを湯本温泉などで癒し、また箱根神社を訪れて旅の安全を祈りました。

また、幕府は箱根を単なる関所として取り締まるだけではなく、旅人の安全を守るために、道には風雨や雪から旅人を守る杉を植え、景観も整えました。

杉は厳しい環境に負けず、真っすぐ、しかも速く成長してくれる木です。

この守りの杉並木は、霧や雪で道を見失うことがないよう、道しるべとなって多くの旅人を導き、現在でも箱根旧街道として美しい姿を保ち、歴史の面影を感じさせてくれています。

現代の箱根は、恐怖の場所から癒しの場所へと姿を変えました。

険しい峠を自力で越える必要もなくなり、便利な交通網が整備されたことで、箱根は国内外から愛される温泉リゾートとなりました。

箱根の山々は活火山帯として噴気を上げ続けていますが、箱根町の豊かな自然と湯治文化は、現代の多くの人々に安らぎと静けさを提供してくれています。

今も息づく火山の力

箱根には楽しいレジャースポットが数多くあるので、旅行の計画を立てる時、どこへ行こうか迷ってしまいます。

でも、施設やイベントをチェックする前に、まずその地理をすこし確認してみると楽しいかもしれません。

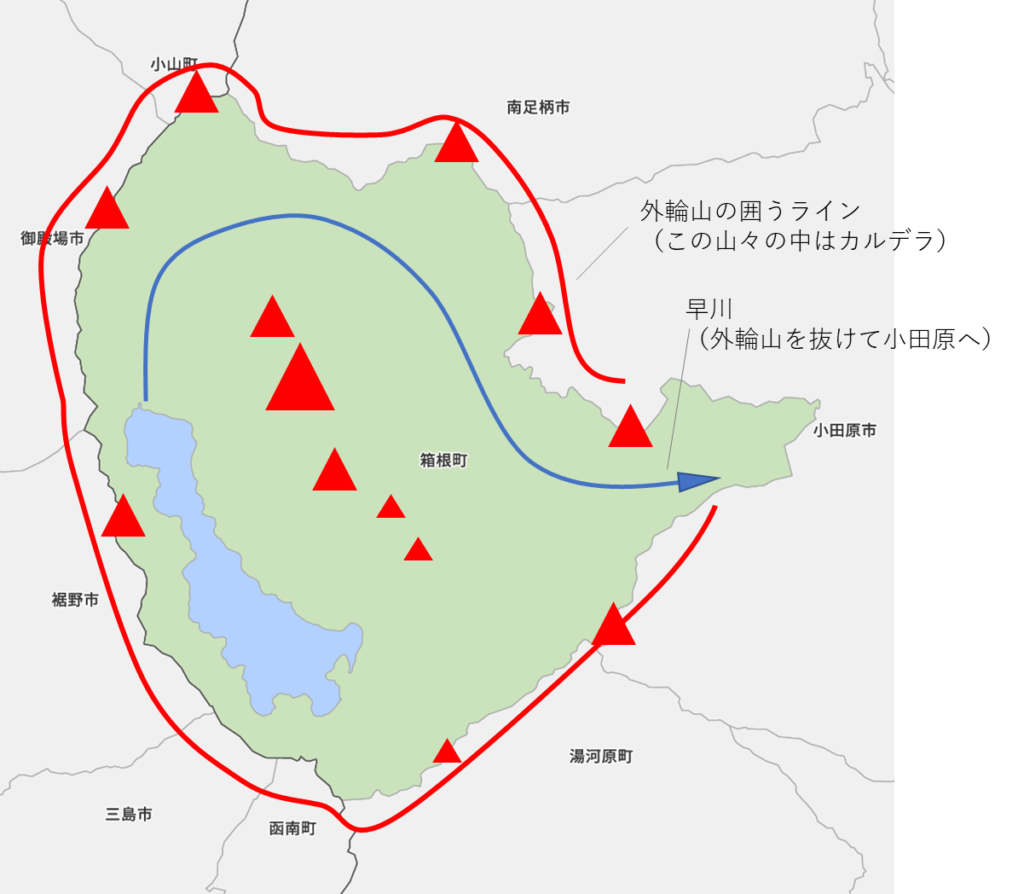

箱根は、およそ全体が火山のカルデラ内にあります。

カルデラとは、火山の地下に蓄えられていた大量のマグマが噴出した後、空洞化した地下構造に、山体が陥没してできた地形のことです。

箱根は、かつての巨大火山が陥没してできたカルデラ内に位置しています。そして、その火山活動は現在も地下で続いています。

「箱根火山」という名称は、単一の山を指すものではありません。

この地には大小さまざまな火山に関連する山々があり、地下には今も火の力を秘めた一帯が広がっています。

これらを総称して「箱根火山」と呼びます。

私たちが箱根に行くということは、活きた火山の上に足を踏み入れることになるのです。これは、人工的な塀でかこまれたテーマパークでは決して体験できない特別な場所です。

箱根では、ミュージアムで美術品を楽しんだり、温泉に浸かったり、流行のスイーツを味わったり、思い思いのレジャーを楽しむことができます。しかし、これらの「スポット」が無い場所でも、箱根の土地全体は霊場であり、火山の力が行き渡っています。

私たちが箱根に足を踏み入れるとき、その特殊な世界に知らず知らずのうちに入り込んでいるのです。

周りと隔たる特殊な世界:箱根

箱根は塀がないと言いましたが、実はとびきりのものがあります。

言うなればそれが箱根の塀ですが、そこで入場チケットを求められることはありません。

なぜならその塀は、自然が作り上げたものだからです。

人工の塀のようにはっきりしていませんし、チケットも必要ないので、現代の文明に慣れた私たちは、この境界を意識せずに越えてしまいがちです。

先ほど言った、モノや現象の「スポット」にたどり着くまでは、もう完全に自分が火の地に踏み込んでいることに気づかないのです。

次に箱根を外界と区切る、自然が作り上げた併:境い目について見てみましょう。

外輪山

カルデラとは、かつての大噴火で火山の中心部が崩れ落ち、凹んだ地形のことだと言いましたが、そのカルデラの周りを、ちょうどドーナツのようにぐるっと取り囲む山々があります。

これを外輪山と呼びます。

箱根の外輪山は早川が流れ出るあたりを除き、まるで箱根への侵入を拒むかのように前に後ろにそびえ立っています。

〈Map-It マップイット | 地図素材サイトから作図〉

このドーナツの西側を形作る山のひとつに、金太郎で有名な金時山(きんとき さん)※2があります。

金太郎が熊と相撲をとったと言われるこの山は、頂上から富士山や芦ノ湖を一望することができ、今でも多くの登山客に愛されています。

明星ヶ岳(みょうじょう が たけ)は、箱根の東にある古い外輪山の一つで、なんと約40~50万年も前の火山活動で誕生したとされています。

この山の名物は、毎年8月16日に行われる「箱根大文字焼き」です。山肌に「大」の文字が浮かび上がる光景は、夏の風物詩として知られています。

他にも、北側には明神ヶ岳(みょうじん が たけ)があるなど、箱根とその周辺には多くの有名な山があります。

山というと、富士山のように平らな地面からひとつ盛り上がっているように思うかも知れませんが、外輪山というのは、もともと大きな火山の中央がへこんで、周りが残ったようなものです。

ちょうど富士山が周りだけのこして、真ん中が凹んだようになった、その周りの部分とイメージするといいかもしれません。

ですから、これらの山はみんな連なっていて、低く平らになっている切れ目はほとんどないのです。

~岳と名前がありますし、外輪山を一望すると、遥かに高く険しい箇所が連なっている風景になります。

外輪山は、かつて大地を揺るがすほどの火の力がそのあたりまで及んだ証、言い換えればそこが火山地帯である目印になります※3。

これが自然の作り上げた箱根の境い目です。

この境には入場券もありませんし、案内板も出ていません。

もちろん、通行手形も必要ありません。

ただ私たちの心でだけ、それと知ることができるものです。

箱根の神域の中心―火と水と

外輪山を越えて箱根に入った人々が向かうのは、カルデラ中心にそびえる神山(かみやま)です。

神山は、カルデラが形成された後、再び火山活動によって生まれた山であり、現在もこの一帯の火山活動の中心に位置します。

標高1,438 mの神山は、箱根での主峰です。

主峰というのは、そのあたりの山々で最も高い、主たる山です。

その山頂には、神山そのものを祀る箱根元宮(げんぐう)があります。古くから神が宿る聖なる山として信仰され、神域の中心です。

この山のすぐ近く北西側に位置し、現在の火山活動の中心となっているのが、冠ヶ岳斜面の大涌谷になります。

神山に連なる山としては、駒ヶ岳(こまがたけ)があります。駒ヶ岳の山頂には、神山の霊威を拝する箱根神社の奥宮(おくみや)が鎮座しています。

駒ヶ岳からは、神山だけでなく、芦ノ湖から富士山までを一望できるため、特に霊的な意味を感じさせる場所とされています。

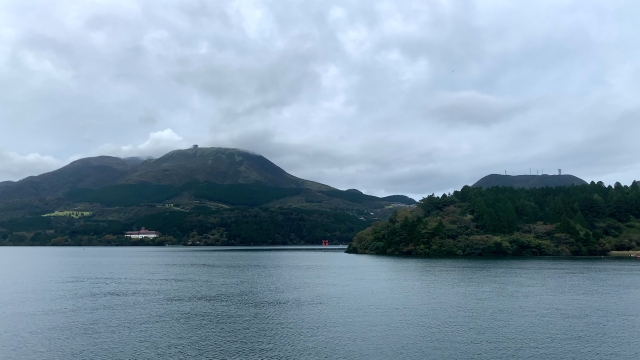

近くに広がるのが、芦ノ湖(あしのこ)です。

竜神が住まうとされるこの湖は、約3,000年前に箱根火山の水蒸気爆発によって形成されたカルデラ湖です。

神山は、表面こそ静寂を保っていますが、その地下深くには、今も赤く熱い火の力が脈打っています。

それとは対照的に、傍らに広がる芦ノ湖は、青く冷たい湖水を湛え、どこまでも平静にその姿を映し続けています。

地の底から噴き上がろうとする火と、地表に静かに横たわる水。この二つの相反する力が調和し、箱根という霊場の中心を成しているのです。

箱根神社

箱根神社は、背後にそびえる神山をご神体山として崇める神社です。

芦ノ湖のほとりに鎮座し、湖面に赤い鳥居が引き立って見えます。

ここは絶好の写真撮影ポイントですが、鳥居は神域を区切り、神さまの通られる道を示す大切な役割をもっています。

鳥居の下で写真を撮るときは、心の片隅でそれを忘れないようにしましょう。

ご祭神は瓊瓊杵命(ににぎの みこと)木花咲耶姫命(このはなさくや ひめの みこと)彦火火出見命(ひこほほでみの みこと)の三柱(さん はしら)です。

それぞれ山、火、水の神さまであり、箱根三所大神(はこね さんしょ おおかみ)と呼ばれ神山そのものに宿るとされます。

神社の創建は奈良時代とされ、源頼朝をはじめとする武将たちの信仰を集めました。

江戸時代には東海道を行き交う旅人たちが、きびしい峠と関所の通過時に立ち寄り、道中の安全を祈願しました。

駒ヶ岳の山頂にある奥宮は、より近くから神山を拝むために設けられた、箱根神社のもう一つの拠点です。このような場所は別宮(べつぐう)と呼ばれます。

現在ではロープウェイを使って気軽に山頂を訪れることができるので、箱根神社参拝の際に、芦ノ湖畔の本殿だけに留まらず、駒ケ岳の奥宮まで登って参拝する人も多くいます。

九頭竜神社

伝説によると、芦ノ湖には恐ろしい九つの頭を持つ竜が住んでいたそうです。

これを、ある時箱根神社の神主が鎮め、神として祀りました。

以来この竜は九頭竜大神という守護神となり、湖や水源を守り、人々に水の恵みと繁栄をもたらすようになったといわれています。

九頭竜神社は現在本宮(芦ノ湖畔・箱根九頭龍の森)と新宮(箱根神社境内)の二か所に鎮座し、かつての荒ぶる竜神さまをまつっています。

箱根観光とアクセス

箱根へ、都心からは何といってもロマンスカーが素敵です。

東京、町田を過ぎてしばらくすると、清々しく左手がひらけた場所に差しかかります。大きな川、相模川が流れ、その明るく開けた平野の先には、相模の国の一の宮「寒川神社」がこの地を静かに守っています。

同時に、右手には大きな山がそびえます。それが大山です。

この山には歴史ある「大山寺」が構えられ、そして「阿夫利神社」が鎮座し、古くから雨乞いの信仰を集めてきました。

今でもこの山を見上げれば、かつてこの地で田を耕しながら暮らし、雨を願った人々の心を感じとることができるかも知れません。

小田原を出れば、早川に沿って地球博物館のあたりで外輪山のドーナツを越えることになります。

箱根湯本から出る登山電車は、四季折々の風景を車窓に見せ、急峻な山をスイッチバックで登っていきます。

ケーブルカー、ロープウェイと乗り継いで、のんびりと遊覧船に揺られれば、そこからはすぐ箱根神社へ行くことができます。途中、是非大涌谷の景観を楽しんでください。

また、なぜか見慣れた風景と感じるところがあれば、そこは箱根駅伝の往路ゴールかもしれません。

曲がりくねった道が平気な方は、バスも便利です。

駅伝のランナーが走る道をたどりながら、その道の急なこうばいに、選手たちのすごさを感じ取れるかもしれません。

「先神事(まず しんじ)」※4と言いますが、箱根町という神域に入りますと、神山まではいろいろな交通手段が用意され、途中には実に様々な観光スポットがあります。

楽しみながら寄り道もし、好きなルートを選んで悪いことはないでしょう。

お土産

箱根と言えば箱根寄木細工がお薦めです。

高級な伝統工芸品ですが、お土産用の求めやすいものも数多くあります。

箱根のまとめ:外輪山に守られた大霊場

情報に囲まれて暮らす私たちは、そこから正確で自分に好ましいものを選び取ることに慣れた一方で、物事を小さな点として捉える傾向が強くなっているかもしれません。

正しい情報から正しい情報へ、真実から真実へ、好ましいものから好ましいものへ、スマホの画面は人々をスピーディに導いてくれます。

頭脳でその綱渡りをするうちに、人の心は機能を停止し、昔は誰でもわかっていたことを、いつのまにか見失ってしまうことがります。

国内外からリゾート地として人気を集める箱根には、数多くの目新しいアミューズメントスポットがあります。

でもそれらは、巨大なカルデラの中に点在する小さな輝きに過ぎません。

それらを楽しむのは素晴らしいのですが、箱根は、全体として今も息づく火の大霊場であるという「面」の部分を忘れずにいることが大事です。

仏教の言葉に結界というものがあります。

結界は、聖なる領域とそうでない場を区切るものです。

カルデラを囲む外輪山は、このあたりが火の勢力範囲にあることを示し、言わば関所となって箱根を結界のなかに守っているような存在です。

箱根は誰でも気軽に行ける観光名所ですが、祈りを持って参拝したいと願う時、私たちは結界を張る外輪山をこえなければなりません。

この「越える」とは、肉体的に移動するという事ではありません。

精神的に、それと知って通過するという意味です。

外輪山を行き過ぎることで、私たちは誰でも神域へ足を踏み入れています。

その時、もし結界への通行許可も得たいのなら、ひとつ大切なものがあります。

それは「畏敬の心」という通行手形。

畏敬を胸に抱き、神々の結界を越えた瞬間、箱根の大霊場はその本当の姿を私たちに見せてくれるでしょう。

この関所には鉄の門も、役人も、紙の手形もありません。

ただ、私たちの心の在り方が問われるのです。

心の通行手形は、箱根に限らず、現代を生きる私たちが自然のどこに踏み入るときも、実は求められているのかもしれません。

資料と補足

※1 鳥居忱 作詞, 瀧 廉太郎 作曲「箱根八里」1901

※2 地質学的には、金時山は箱根火山の外輪山ではなく、寄(やどりき)火山群に属する独立した火山と考えられています。しかし、地元では箱根の霊場の一部として深く親しまれてきました。呼び名は「きんときさん」、「きんときやま」の両方あります。箱根の自然と文化を語る上で欠かせない山のひとつであり、この記事では箱根にまつわる外輪山の項目で紹介しています。

※3 正確には火山活動の影響は外輪山の外側まで広く及んでいて、火山の影響を受けて形成された土地があります。外側に対して外輪山の内側は、今も地下のエネルギーが集まっている点が特徴的です。

※4 順徳天皇『禁秘抄(きんぴしょう)』から、何より先にまず神事を行うという意

関連記事

寒川神社で人生が変わる:八方除(はっぽうよけ)と豊かな歴史の物語

※当ブログは、管理人が自身の調査や体験、個人的な思考を交えて執筆しております。記事の中には、地質学的な見解や史実において、専門的な正確さを保証できない部分がございます。誤りに対しては、都度微調整をしておりますが、完全ではございません。そのため、内容に誤りや不適切な表現が含まれている場合があるかもしれませんが、その際はご容赦いただき、読み物として楽しんでいただけますと幸いです。

当ブログは、あらゆる信仰や生き方を尊重し、すべての方の心に寄り添うことを大切にしています。どなたも軽んじたり、排除したりする意図は一切ございません。この記事もまた、読者の皆様が新たな気づきを得る一助となれば幸いです。